Souvenirs de grand-père

Chapitre 1

J'ai envie de vous raconter quelques uns de mes souvenirs d'enfant parce que certains sont amusants, parce qu'ils vous feront revivre une autre époque avec ses charmes et ses dangers, mais aussi parce que je regrette de ne pas avoir gardé la mémoire de ceux que me racontaient mes parents lorsque j'étais enfant, qui m'avaient bien amusé et dont j'aimerais me souvenir aujourd'hui.

De tous mes souvenirs, les plus heureux se rapportent à la campagne, celle vers laquelle nous nous étions réfugiés pendant la guerre, j'avais entre 2 et 6 ans. Pendant cette période nous avons habité plusieurs endroits du Poitou. Tous m'ont laissé des souvenirs encore aujourd'hui vivaces. Celui dont je vais vous parler aujourd'hui concerne un petit village ou habitait un oncle à qui j'avais été confié. Mon frère Christian était ailleurs, je ne sais plus où.

Il faut d'abord que je vous décrive ce village. Il était entouré de collines assez douces couvertes de champs de blé. Il y avait une rivière qui coulait un peu à l'écart auprès de laquelle nous avions construit une cabane de branchages. Ce village était composé de grandes fermes dont les bâtiments, remplis de machines agricoles, de paille, de charrettes, étaient des endroits formidables pour jouer à cache-cache. Les routes n'étaient pas goudronnées, il n'y avait aucune voiture, et l'on entendait tous les bruits de la nature à des kilomètres à la ronde. C'était une époque ou l'on pouvait écouter le silence.

Mon oncle avait un chien, un grand setter roux qui me suivait partout et qui me permettait d'avoir une place privilégiée parmi mes petits camarades de ce village.

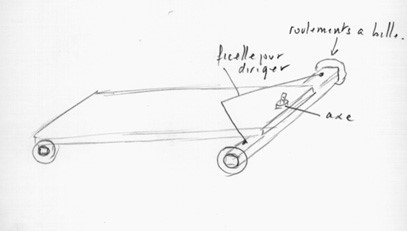

Pour occuper nos jeudis et autres jours sans école nous avons fabriqué un chariot, nous l'appelions le traîneau, qui était fait de la manière suivante à partir de pièces récupérées ici et là : une grande planche, une traverse en chêne assez solide, un gros boulon, de la ficelle et surtout des roulements à bille récupérés chez le garagiste du coin, qui n’avait pas grand-chose à réparer vu que les automobiles en bon état avaient été réquisitionnées.

Le plus difficile était de trouver suffisamment de roulements à bille de taille égale pour faire les roues.

Le travail de construction demandait un jour ou deux car les ratés étaient nombreux.

Nous montions à plusieurs sur ce traîneau, trois, quatre peut-être et on dévalait à toute vitesse le bout de route le plus pentu du village. Bien sur l'arrivée était plutôt délicate mais c'était aussi le plus excitant. D'abord, freiner avec les galoches : ça faisait quand même huit freins à galoche. Mais souvent c'était insuffisant car le sable de la route roulait avec nous et le freinage était plutôt inefficace. Il fallait donc diriger le traîneau à l'aide du volant (enfin, la ficelle) vers le côté de la route le moins dangereux. L'idéal était d'aborder le côté de route qui remonte en pente douce vers un champ : le conducteur était chaudement félicité. Mais souvent c'était le fossé dans lequel nous nous plantions lamentablement qui nous accueillait. Il fallait donc éviter d'être le premier sur le chariot : le premier prenait le talus en pleine figure et les copains sur le dos. D'où, avant le départ de longues négociations pour la place du premier. Le premier désigné par les autres se débattait vigoureusement :

"C’est toujours moi !"

ou bien :

"Je veux bien mais tu me prêteras ton vélo pendant tout l'après-midi après".

"Ca ne va pas non!! Mon vélo tout l'après-midi, ou y va l'autre ?"

La plus mauvaise négociation consistait à être le premier sans avoir le droit de diriger le traîneau avec la ficelle. Ne pas être le conducteur, seulement pare-chocs : la honte. C'est en général le plus petit de la bande qui s'y retrouvait : normal.

Comme je n'étais pas le plus petit je n'ai jamais eu à subir cette humiliation et comme j'étais le plus casse-cou je prenais souvent la première place ET le volant.

Non seulement j'étais casse-cou j'étais aussi vantard et voilà ce qu'un jour il m'arriva.

Il y avait au bas de la route qui allait de la maison de mon oncle au village une mare dans laquelle s'ébattaient canards, oies et poules d'eau.

Un jour la discussion avec les copains porta sur la natation. Mentant effrontément j'ai soutenu que je savais nager.

"Menteur, ce n’est pas vrai, prouves-le." Toutes les provocations possibles y passèrent.

Je ne fis ni une ni deux. Déshabillé en deux secondes, je m'élançai dans la mare, nu comme un ver. Et j'ai nagé. Enfin, les copains ont cru que je nageais car l'eau de la mare, boueuse à souhait, ne permettait pas de voir que j'avais un pied sur le fond.

Et voilà-t-il pas que ma tante arrive, me voit dans la mare et me hurle : "Gérard sort immédiatement de cette mare, tu vas attraper des maladies!! Ce gamin me rendra folle.".

Je suis sorti, noir, sale comme ce n'est pas possible et surtout honteux d'entendre ma tante dire : "Et en plus il ne sait pas nager cet imbécile".

Toujours au même endroit notre refuge favoris était une cabane construite dans une haie avec des branches tressées, de vieux sacs à grain et de la vaisselle cassée récupérée ici où là. Les jours de pluie nous nous retrouvions, les mêmes garçons et filles dans cette cabane à faire la dinette avec ce que chacun avait pu apporter. Toujours désireux d’épater mes petits camarades je suis descendu un jour avec un vieux pistolet de corsaire pris dans la collection de vieilles armes de mon oncle. Succès total et prestige remonté en flèche. Je pense que c’est dans ces jours là que j’ai pris l’habitude de raconter des histoires. C’est aussi dans ce village que j’ai découvert les joies de l’école buissonnière.

Ma première école buissonnière a donc eu lieu dans ce village. Il y en a eu beaucoup d’autres et jusqu'à un âge sur lequel je préfère rester discret car je ne suis pas certain qu’il y ait prescription sur ce genre de délit.

C’était un matin de fin juin début juillet, vous allez savoir pourquoi j’en ai cette certitude. L’école où j’allais était assez loin de la maison de mon oncle. J’y allais toujours à contre cœur. Un matin je me suis arrêté dans le jardin que possédais mon oncle, à la sortie du village, sur la route de l’école. J’ai passé là une matinée merveilleuse à me gorger de cerises bien mûres. A l’heure présumée de retour à la maison je m’apprêtais à reprendre le chemin de la maison quand j’entendis de voix : c’étaient mon oncle, ma tante et ma marraine qui étaient allés me chercher à l’école en passant par une autre route à l’aller et qui rentraient en parlant de mon absence. Je me suis bien vite caché mais ma marraine m’a vu. Je m’attendais à ce qu’elle dévoile ma présence mais elle est passée sans rien dire. Je suis sorti derrière eux et comme d’habitude j’ai raconté une histoire tellement vraisemblable que l’on m’a cru ou du moins on a fait semblant.

Chapitre 2

Dans un autre village dont je me souviens du nom, Saint Julien l'Ars, pas loin de Poitiers, j'ai vécu mes deux plus grandes peurs d'enfant mais aussi mes plus grandes joies. Nous étions arrivés dans ce village après les bombardements de Rouen en 1944 et la différence était fabuleuse. Nous avions à manger, il ne tombait plus de bombe, les maisons ne brûlaient pas et apparemment les Allemands n'étaient pas là. On nous avait donné un petit logement dans les dépendances d'une grande propriété d'un éleveur de chevaux. Il y avait des granges, des écuries et il ne restait qu'un cheval : Roméo. C'était un poney (nous appelions çà un cheval nain) et il était borgne. C'était en effet un cheval de cirque qui avait pris par maladresse un coup de fouet dans l'œil et que le propriétaire des lieux avait racheté à un cirque de passage. Comme il ne pouvait servir à rien il n'avait pas été réquisitionné et c'était le seul cheval qui restait dans la propriété. Roméo était devenu mon copain. Quand je me faisais disputer par ma mère, ce qui arrivait souvent, j'allais me cacher dans le boxe de Roméo et je lui racontais mes malheurs. Après quelques semaines la femme du propriétaire ayant pris confiance nous permit d'aller nous promener avec Roméo. Monsieur Roméo avait une carriole à sa taille et nous pouvions l'atteler et aller nous promener dans la campagne sans nous fatiguer. Tout cela devait se passer vers la fin de l'été car nous ramenions du raisin que nous allions cueillir dans les vignes. Ma mère conduisait la carriole, mon frère Christian et moi assis à côté d'elle et le raisin dans le grand panier derrière. C'était formidable. Enfin pas tout à fait. De temps en temps, monsieur Roméo se mettait à tourner en rond, comme il le faisait du temps du cirque, au galop, et tous basculait, la mère, les deux enfants et la carriole dont une fois les brancards ont cassé. Une fois la crise passée, tout revenait dans l'ordre et nous rentrions à la maison, meurtris et bancales mais contents. Je me souviens que monsieur Roméo a cassé deux carrioles. Mais ce n'est pas tout.

Un dimanche, nous étions les seuls dans la propriété quand mon père, toujours à l'affût d'une bonne idée, décida de nous promener dans le jardin en nous mettant, Christian et moi sur le dos de Roméo. C'était un jardin de ferme avec des légumes, des cloches en verre pour protéger les jeunes pousses et bien sur l'inévitable mare aux canards. Tout allait bien, ma mère, pour une fois ne hurlait pas après nous, mon père était là et s'occupait de nous. Soudain monsieur Roméo décida de faire le cirque. Mon père l'attrapa par la queue pour l'arrêter, ce qui ne plût pas du tout à monsieur Roméo. Bien que très costaud, mon père, arque-bouté sur les talons fut entraîné, après avoir piétiné le potager, cassé les cloches en verre, vers la mare dans laquelle il fut projeté par une ruade rageuse de monsieur Roméo qui aussitôt son fait d'armes accompli se calma.

Toute la famille, sauf mon père était pliée de rire. Plus il criait pour qu'on l'aide à sortir, plus nous riions. Il est sorti tout seul fou de rage. Dans ces cas là il valait mieux se faire tout petit, ce que nous fîmes tous les trois.

Dans ce village il y avait une école, à l'autre bout du village et la route était assez longue pour y aller. Il y avait donc deux bons moments dans la journée : l'aller et le retour. Je n'ai aucun souvenir de ce qui se passait entre ces deux parcours; pardon, il y avait la récréation, troisième bon moment. C'est pendant une de ces récréations que j'ai eu la peur de ma vie. La cour de l'école étant trop petite pour contenir les enfants du village et les enfants des réfugiés nous allions jouer sur le terrain vague qui était juste en face. Dans ce terrain vague il y avait une épave de camion citerne qui nous permettait à grands coups de vroum vroum de s'essayer à la conduite automobile. Mais il y avait plus attirant encore : la cuve, dont les couvercles étaient ouverts, et qui offrait une cache parfaite pour tous les jeux que nous inventions. Sauf que, une fois, un de mes petits copains ferma tous les couvercles pendant que j'étais dans la cuve. Enfermé, bouclé, pire que les oubliettes de Louis XI. La maîtresse ne s'aperçut pas aussitôt de mon absence et quand elle voulut m'interroger mes petits camarades firent les innocents :"non madame on ne sait pas ou il est Gérard… Il jouait avec nous et il a disparu." Ce n'est que midi passé qu'un paysan m'entendant frapper les parois de la cuve, vint me délivrer et me ramener, sur son cheval, à la maison. Je savais qui avait fait le coup. Il a pris une raclée dont il doit se souvenir encore aujourd'hui, enfin je l'espère.

Une autre fois, nous jouions à cache-cache dans la propriété et j'étais allé me cacher dans la paille, au grenier, sur de mon impunité. Entendant approcher la fille de la propriétaire qui avait à peu près mon âge, je me suis reculé pour me faire encore plus petite et je suis tombé entre la paille et le mur du grenier, dérangeant les souris et les araignées. Je hurlais de terreur, oppressé par la paille et parcouru par les araignées affolées.

Je n'aime pas être enfermé dans un local trop petit.

Je n'aime pas les araignées.

Pour terminer, un bon souvenir de cet endroit : la Peugeot 402 du propriétaire, dans un hangar, sur cale, avec son odeur caractéristique de vieux tissus, de mécanique graissée, de caoutchouc. A bord, en général tout seul, je partais en voyage, je faisais le tour du monde, j'allais chez les indiens et le soir je racontais mes expéditions à mon frère qui m'écoutais, ravi.

J'aime bien rouler en voiture et partir loin. Ceci est tellement ancré en moi qu’il y a 5 ans j’ai acheté pas cher une petite Peugeot 104 Z au curé de mon village. Elle a les odeurs des vieilles voitures de mon enfance et je la bichonne. C’est d’ailleurs avec elle que je vais bientôt partir chez ma fille malgré tous les conseils de prudence qu’elle peut me donner. Parti à 5 heures du matin, seul avec mes rêves et espérer l’aventure qui n’arrive jamais. J’ai toujours rêvé de prendre une sorcière en auto stop. Quand je travaillais à Paris tout en habitant le Mans je rentrais le vendredi soir et je passais dans un endroit d’où l’on voyait à quelques centaines de mètres de la route une ferme entourée de grands murs et d’arbres. Souvent j’imaginais que j’allais prendre enfin ma sorcière en stop et qu’elle me demanderait de la conduire jusqu’à cette ferme qui était sa demeure. J’acceptais volontiers car elle était âgée et semblait fragile. Bien entendu elle me priait d’entrer et de prendre un rafraichissement. Nous entrions dans une grande salle dont la porte se refermait avec un grand boum dans mon dos. Je n’ai jamais su la suite car peu après cet endroit commençait un village dont la traversée délicate demandait beaucoup d’attention.

Chapitre 3

Quand la guerre fut finie nous sommes revenus à Rouen, ville à moitié détruite. Pendant plusieurs mois nous avons vécu dans des logements meublés dont je me souviens très bien de l'emplacement : dans le premier renfoncement de la rue des Faux près de l'église Saint-Ouen et derrière l'église Saint Godard. Mon père toujours aussi débrouillard avait trouvé du travail sur le port de Rouen. Avec un culot immense il avait sollicité un emploi de graisseur de grue alors que depuis son enfance il souffrait de vertige à partir de deux mètres du sol. Il nous a souvent raconté cette anecdote : le chef d'équipe, une heure après son embauche et après lui avoir donné le minimum d'instructions l'envoie graisser les poulies de tête de flèche. La flèche d'une grue est la partie plus verticale qu'horizontale d'une grue de port. Au bout de cette flèche il y a plusieurs poulies par où passent les câbles en acier qui soutiennent soit des mâchoires soit un crochet. Les poulies en question sont donc sur le point le plus haut de la grue mais surtout sur un endroit qui bouge énormément : souplesse de l'acier et force du vent font que la point de la flèche peut se déplacer jusqu'à cinquante centimètres et cela sans arrêt. Mon papa, sans se dégonfler attaque l'échelle qui permet d'atteindre la cabine de manœuvre qu se trouve déjà assez haut. Jusque là et contrairement à son attente pas de problème. Il attaque donc, confiant, croyant avoir vaincu son vertige, la deuxième échelle qui mène au milieu de la flèche. Toujours pas de problème. La dernière partie se fait en utilisant les croisillons de la flèche. On se trouve alors à 30, 40 mètres du sol. Et à mi-chemin le vent se lève, la flèche commence à bouger et d'un seul coup, le vertige lui revient : tétanisé il ferme les yeux, s'agrippe aux poutrelles et ne bouge plus d'un millimètre. Comme il avait commencé par la grue la plus éloignée du bâtiment où se trouvait le chef d'équipe personne ne s'aperçoit de la situation dans laquelle se trouve mon pauvre père. Son attente a duré jusqu'à midi : terrible. On s'est aperçu enfin de sa situation. Un mécanicien a mis la flèche en position horizontale et poussé par la peur, le désir de s'en sortir mon papa est enfin redescendu de cette maudite grue. Le chef d'équipe l'a bien sur traité de tous les noms mais conscient de ce qu'il aurait pu arriver, donc de sa responsabilité, il lui a demandé ce qu'il savait faire : mon papa savait tout faire ou presque : il avait été représentant en contrats d'assurance, vendeur de machines à écrire, employé de banque, conducteur de machine à papier en Allemagne (en bluffant comme d'habitude), cordonnier, flic, ouvrier agricole, clown, comédien et bien d'autres métiers que j'ai oubliés. Son passé dans une compagnie d'assurances lui a sauvé la mise. Les dockers, souvent victimes d'accidents cherchaient à créer une mutuelle pouvant les couvrir financièrement en cas d'arrêt de travail mais ne savaient comment s'y prendre. Mon papa a donc créé cette mutuelle et a donc trouvé un emploi de bureau plus en accord avec ses capacités que le travail de graisseur de grue. Cet incident m'a rempli d'admiration pour lui, d'abord pour son courage en affrontant un métier pour lequel il était sûr de l'échec, puis pour sa résistance et sa maîtrise de soi pour rester plusieurs heures accroché à la grue en proie à un vertige insupportable.

Outre son courage, qu'à bien d'autres occasions j'ai pu admirer, mon père possédait une force absolument hors du commun. Non seulement je me souviens d'anecdotes relatives à cette force qu'il nous a racontées à mes frères et moi-même mais j'ai deux souvenirs très précis de cette force. Lorsque j'avais environ 30 ans donc lui environ 52 nous avons fait un concours de nombre d'exercices d'abdominaux : couché sur le dos, les mains croisées derrière la tête, il faux se relever en position assise uniquement par la force des muscles abdominaux, les pieds non soutenus. Je me suis arrêté à peut-être, 20 ou 30 flexions; je lui ai dit d'arrêter alors qu'il en était à 60 et qu'il pouvait encore continuer. Je ne parle pas des concours de pompes : la différence était encore plus grande. Mais le meilleur souvenir c'est celui de la foire Saint Romain qui se tient tous les automnes à Rouen. Il y avait un engin qui permettait de tester sa force. Il s'agit d'un rail qui part à l'horizontale puis qui monte en courbe très aigüe : en haut il y a une cible qui comporte un pétard. Sur le rail, avec des roulettes, une sorte d'énorme fer à repasser qu'il faut lancer vers la cible pour faire éclater le pétard. Chaque pétard éclaté vaut une bouteille de vin mousseux à l'heureux gagnant. Le forain règle le poids de l'engin en fonction des ses propres règles jamais énoncés mais correspondant à une approche commerciale très affûtée : si peu de joueurs amateurs de l'exercice le poids était faible pour qu’il y ait un gagnant prouvant que le jeu était facile, si un malin se portait candidat et était entouré de copains le poids était plus élevé pour faire jouer un maximum d'amateurs, et si les gagnants devenaient trop nombreux le poids augmentait en conséquence pour qu'ils jouent sans gagner. Tout cela était effectué pendant un discours propre à détourner l’attention. La première année mon papa a gagné trois bouteilles de vin mousseux, la dernière avec le poids le plus élevé. Les années suivantes le forain lui demandait de faire le comparse pour attirer les clients, ne le faisait pas payer et lui donnait une bouteille de champagne en prime. J'étais alors très fier de lui.

Je reviendrais une autre fois sur cette force. Il possédait aussi un don rare : le courant électrique lui faisait peu d'effet. Il nous racontait la blague suivante : alors qu'il travaillait dans la compagnie d'assurance, avant la guerre de 40 et que la tension du courant électrique était de 110 volts il faisait la chose suivante : il mettait deux aiguilles dans les trous d'une prise de courant, les tenait avec sa main gauche dans son dos et attendait ses collègues à l'heure de leur arrivée au bureau et leur serrait la main en leur disant bonjour. Les collègues faisaient un bond comme électrocutés alors que mon père souriait innocemment en leur souhaitant une bonne journée. Je voulus donc vérifier si ce don était héréditaire de la manière suivante : Un soir mon père et ma mère décidèrent d'aller au cinéma et, comme d'habitude, de me confier la garde de mes deux frères du moment, Christian et Didier encore au berceau. Les parents à peins sortis de la pièce je voulus démontrer à mon frère que je pouvais faire comme papa : je mis les deux aiguilles dans la prise de courant et je regardais mon frère, tout fier de mon pouvoir… mais en remuant, soudain les deux aiguilles se touchèrent et un éclair bleu illumina la pièce, le disjoncteur sauta et je lâchai le tout passablement effrayé mais sans dommage. De la rue, mes parents virent l'éclair et remontèrent rapidement pour vérifier l'origine de ce court-circuit. Grâce à mon imagination jamais en défaut je trouvais aussitôt une explication valable de ce regrettable incident. C'était sans compter sur mon frère Christian qui s'empressa de raconter la vérité : je partis au lit avec une bonne raclée et la haine des frères cadets. Ce soir là et quelques suivants il n'eut pas l'histoire que j'avais l'habitude de lui raconter avant de s'endormir. Cet incident me servit de leçon et depuis j'ai toujours pris des précautions avec le courant électrique.

Cela fait plusieurs pages ou j’évoque mon frère Christian mon cadet de 18 mois. Je ne m’étendrais pas sur ses qualités qui sont nombreuses (c’est mon histoire à moi hein ?) mais sur un trait de caractère qui le définit assez bien : il n’a pas de mémoire et pas d’imagination; par contre il a un sens aigu de l'organisation et dans le métier qu'il a choisi il fut un excellent commercial. C’était l’époque ou nous dormions dans le même lit sous le toit de cette maison de la rue des Arts Réunis dont je reparlerai. Tous les soirs je lui racontais une histoire relatant mes exploits dans la pampa argentine ou dans les forêts d’Amazone. Un soir je lui ai fait une peur bleue en lui faisant croire que les indiens étaient arrivés dans la chambre et que nous étions entourés d’arcs, de flèches et autres sarbacanes. Autre trait de caractère de mon frère : il est très crédule et n’a pas changé. Une flèche empoisonnée l’a atteint au pied et il souffrait énormément. J’ai rallumé la lumière et je l’ai rassuré sur la réalité du lieu et du moment. Le lendemain matin il s’est levé avec une plaie au pied gauche et notre mère n’a jamais voulu croire l’histoire des indiens la nuit dans la chambre.

Chapitre 4

La guerre de 1940, dans l'esprit d'un enfant de 4 à 8 ans laisse des souvenirs contrastés, plus ou moins bons mais jamais tragiques. Le seul souvenir pénible de cette époque n'est même pas lié directement à la guerre. Pour des raisons que j'ignore (la naissance de mon frère peut-être ?) ma mère m'avait mis en pension chez des paysans. Seule l'arrivée et les premières minutes me sont restées en mémoire : La certitude que dans quelques instants ma mère allait me laisser me tenaillait le ventre; nous arrivions à la ferme par un petit chemin en pente, boueux qui longeait le côté sans fenêtre de la ferme et débouchait sur une cour infâme. Nous sommes entrés, je remarquais aussitôt les regards des enfants de la fermière braqués sur moi et le flot de paroles enjôleuses que celle-ci adressait à ma mère aussi malheureuse que moi. Les adieux furent brefs, je me retrouvais seul, sans moyen d'appeler au secours. En quelques instants les jouets qui m'accompagnaient me furent arrachés des mains. C'est mon dernier souvenir de ce séjour chez ces fermiers. Je ne sais pas combien de temps il dura mais je sens confusément qu'il a marqué toute mon existence.

Mais revenons à des souvenirs plus plaisants. Nous avons habité tout au début de la guerre au bord de la forêt de Canteleu qui se trouve sur les collines, à l'ouest de Rouen, en direction du Havre. Tous les deux ou trois jours nous allions chercher du lait dans une ferme qui devait se trouver assez loin de la maison car je me souviens très bien de la durée du parcours : il nous permettait de boire un broc entier de petit lait que la fermière nous avait donné. Voilà comment cela se passait : nous partions de bonne heure, presque à la nuit, à pied et nous marchions en silence sur cette route déserte bordée d’arbres sombres. Ma mère me parlait pour me rassurer et certainement aussi se rassurer elle-même. Nous arrivions à la ferme et la fermière nous offrait un bol de lait crémeux, bien chaud qui nous remettait les idées d'aplomb. Après avoir rempli notre bidon de lait, acheté le beurre et payé le tout nous restions un bon moment à bavarder pendant que la fermière barattait le lait trait de la veille pour faire du beurre. En mettant du lait dans une baratte on obtient deux choses : du beurre et ce qui reste : le petit lait c'est à dire de l'eau et de la caséine, première composante du lait. Nous repartions avec notre broc de lait, le beurre et le petit broc de petit lait. Le soleil pointait son nez au-dessus de la forêt, d'un seul coup moins hostile, les oiseaux chantaient et la rosée du bord de la route mouillait les chaussures mais c'était sans importance : nous buvions du petit lait en disant à chaque fois : " il ne faut pas boire tout, il faut en laisser pour le chat". En arrivant il n'y avait plus rien pour le chat.

Une autre fois nous étions allés dans la maison de mes grands parents maternels qui n'étaient plus là et que je n'ai pas connus. C'était une toute petite maison, au sol en terre battue pas très loin de la mer (du moins je crois). De ce séjour, bref, je me souviens de deux choses : un paysan faisait des paniers avec de l'osier d'une bonne couleur rouge orangé, mais plus fascinant encore pour moi, enfant c'est l'avion allemand. Il devait donc y avoir, pas très loin un terrain d'aviation allemand vers lequel nous étions allés nous promener un jour. Ma mère qui était très belle attira bien sur les aviateurs qui parlèrent longtemps avec elle pendant que je tournais autour de l'avion. Un moment, je m'en souviens, l'un d'eux me monta dans l'avion et je passais un bon moment à jouer au pilote dans un vrai avion. Peu d'enfants ont eu cette chance et cela fourni la base de nombre d'histoires dans les années suivantes. Je n'en suis pas sur, mais je crois que ma mère fit un tour d'avion pendant que j'attendais et qu'un aviateur, me prenant dans ses bras me montrait dans le ciel l'avion où se trouvait ma mère, certainement pour me consoler d'une absence; certes momentanée mais inquiétante quand même.

Vous ayant parlé un peu de mes parents il est temps que je vous les décrive. Mon père s'appelait Lucien. C'était un homme de ma taille mais beaucoup plus massif, d'une force herculéenne, je l'ai déjà dit. Le nez long et fin, des yeux noisette, des oreilles poilues et doté d'une capacité à débattre, discuter, argumenter infinie. Tout sujet était bon pour entamer une discussion d'où il ne devait sortir que vainqueur. Ses cibles favorites étaient les fonctionnaires, les intermédiaires du commerce et les curés. Il n'était pas bon d'être curé et d'essayer de le convaincre de l'existence de Dieu. Lorsque nous habitions rive gauche, à Rouen au N° 1 de la rue des Arts Réunis, nom charmant mais qui ne cachait que de piteuses maisons de briques, tous les ans le curé de la paroisse Saint Clément passait dans le quartier pour le denier du culte. Ce curé devait sûrement aimer souffrir ou peut-être croyait-il augmenter ses chances d'aller au paradis en affrontant, régulièrement les diatribes de mon père contre la religion. L'habilité de mon père était d'une fourberie terrible. Il accueillait le curé avec de grandes phrases admiratives sur l'animation du quartier, sur les camps de scout organisés par la paroisse et qui procuraient aux jeunes du quartier des activités saines et distrayantes; il lui offrait l'apéritif et bien sur lui donnait un beau billet ce qui clouait le bec à ma mère et imposait au curé de subir la suite du discours. Il faut savoir que mon père était de confession protestante mais communiste convaincu et que ma mère était catholique et star ignorée d’un Hollywood qui ne sait pas ce qu’il a perdu en ne lui ayant pas donné sa chance. La discussion durait au moins une heure sinon plus avec le curé et se poursuivait ensuite entre mes parents sur un ton qui faisait vibrer les vitres et ricaner les enfants.

Malgré des mains énormes, aux ongles rongés, mon père était d'une habileté manuelle surprenante. Sa curiosité était sans limite (tiens c’est tout moi ça). Je l'ai vu successivement être vendeur de bonbons sur les marchés, gérant de bar dancing, éleveur de poules (la couveuse aux poussins dans la salle à manger), jardinier (des fleurs uniquement) poussant le perfectionnisme jusqu'à nous faire couper les bords de pelouse avec des ciseaux de couturière, trafiquant avec un de mes oncles de marchandises volées sur port de Rouen et faisant du rodéo avec les flics aux fesses (je me demande même s'il n'a pas fait un peu de prison). Il apprenait tous les métiers avec une facilité et une obstination déconcertantes : menuisier, cordonnier, maçon, peintre, électricien, rien ne l'arrêtait. Il a fini sa carrière comme acheteur dans l’entreprise ou mon frère et moi sommes passés quelques temps.

Ma mère, de son vrai prénom Blanche mais qui se faisait appeler de son deuxième prénom : Yvonne était d'un tout autre genre. Très belle (ressemblant à Rita Hayworth), elle souffrait énormément d'une condition qu'elle estimait indigne d'elle. Elle mit aux monde 5 garçons, le plus grand regret de sa vie, leur consacra toute son énergie alors qu'elle attendait le Prince Charmant et un rôle digne d'elle à Hollywood où elle aurait su tenir sa place de star chiante comme celles d’aujourd’hui. Tantôt adorable, tantôt ignoble d'égoïsme; elle était parfaitement imprévisible (tiens, comme moi). Dans ma période de petite enfance je garde de bons souvenirs d'elle. Quand elle a eu ses 5 fils elle est devenue insupportable mais je lui pardonne. Je vais vous raconter un tour pendable que je lui ai joué et qui justifia sa colère et ses coups de manche à balai.

J’avais 15 ans et je passais tout mon temps libre dans la nature à chercher les insectes que je collectionnais. Je m’intéressais aussi aux serpents et assez souvent je ramenais couleuvres et orvets vivants à la maison pour bien montrer à la famille combien ces animaux étaient sans danger. Je ne me souviens pas avoir été convainquant. Un jour c’est une vipère, morte évidemment que j’ai ramenée. Elle était dans la poche de mon anorak. J’ai dis à ma mère : regarde ce que j’ai dans ma poche. Elle a mis la main dans la poche, en a retiré le contenu et s’est évanouie. L’évanouissement n’a pas duré longtemps. J’étais resté à côté d’elle, plutôt embêté du résultat de ma plaisanterie. Aussitôt relevée elle a attrapé le balai qui était à portée de main et a commencé à m’en frotter les côtes sans délicatesse. Je me suis sauvé dans la cuisine, elle m’a poursuivi, je suis ressorti et au moment où elle allait continuer ses coups de balai celui-ci s’est coincé dans le chambranle de la porte. Elle était d’un côté et moi de l’autre. Elle m’insultait (très cultivés ma maman dans la connaissance des insultes) et moi je rigolais de l’autre côté. Elle a fini par rire aussi et j’ai décoincé le balai. Je n’ai plus jamais recommencé.

Quoique. Quelques vingt ans plus tard, toujours intéressé par les serpents j’ai rapporté à la maison une vipère que j’ai faite cuire après avoir enlevé la peau que je voulais tanner. C’était un soir d’orage. Les éclairs se succédaient sans relâche et éclairaient la casserole dans laquelle la vipère tournait mollement. C’était un spectacle assez fascinant. Ma fille aînée sujette aux cauchemars s’est levée, est venue dans la cuisine, a vu, a reconnu et est partie en hurlant. J’avais déclenché une réaction dont je me repends encore aujourd’hui. J’aurais du regarder un porno à la télé. Elle aurait été moins traumatisée.

Chapitre 5

Lorsque j'étais enfant, tous les ans je suis allé en colonie de vacance. Ce furent d'abord les colonies organisées par la ville de Rouen dans une caserne à Dieppe, puis celles du comité d'entreprise de l'usine ou travaillait mon père. Chaque année ces colonies se situaient dans un endroit différent. Une année nous allâmes même en Belgique, à Liège. De toutes ces colonies de vacance j'ai gardé de merveilleux souvenirs. Peu importaient le lieu, la qualité de la nourriture, l'état des lits ou le dynamisme des moniteurs. Le départ en colonie était un moment que j'attendais avec impatience : quelles nouvelles rencontres allai-je faire, comment seraient les moniteurs, y aurait-il des recoins à explorer, Comme toujours, l'attrait de l'inconnu était pour moi extrêmement fort et je rêvais des départs plusieurs jours à l'avance. Pendant tout le voyage de départ j'imaginais les aventures les plus ahurissantes qui soient et bien sur, à chaque fois il ne se passait rien de vraiment palpitant. Pourtant, une année j'ai vécu une drôle d'histoire que je n'ai jamais éclaircie et que je raconte pour la première fois. J'avais treize ou quatorze ans, nous étions partis en train vers le Jura, pas loin de Dôle et la colonie était située dans un château servant d'auberge de la jeunesse. C'était une année avec un été très chaud car je me souviens que les taupes sortaient de terre et nous pouvions les attraper à la main. Le château n'était pas loin d'une rivière bordée d'arbres qui faisaient un tunnel au-dessus de l'eau devenue ainsi toute noire, presque inquiétante. Le château était splendide mais pas imposant. De chaque côté il y avait une terrasse qui nous permettait de nous réunir le soir entre copains et copines ayant les mêmes affinités. J'avais cette année là mon amoureuse habituelle, Nicole mais une autre fille attira mon attention, elle s'appelait Agnès je crois. Moins jolie peut-être que Nicole mais plus gaie, plus chaleureuse et j'ai, pendant tout le mois courtisé l'une puis l'autre, ne sachant me décider. Mais ce que je veux raconter aujourd'hui n'est pas lié à mes amours de jeunesse.

Les filles étaient logées au premier étage et les garçons, au-dessus, dans une partie juste en dessous du grenier mais déjà au dessus des gouttières. Les fenêtres, ovales donnaient sur un large rebord qui faisait le tour du château et permettait d'aller dans d'autres chambres que la mienne. J'étais le seul à prendre ce risque et je faisais souvent le tour du château ainsi. Cela provoquait l'admiration des filles, ce qui n'était pas pour me déplaire. Un soir qu'il faisait particulièrement chaud je trouvai une fenêtre habituellement fermée, entrouverte. Curieux comme à mon habitude je poussai cette fenêtre et entrai dans une petite pièce, vide mais d'où partait un escalier de meunier montant manifestement dans le grenier. J'hésitai un moment mais, poussé par le goût de la découverte je montai l'escalier, poussai la trappe. Là, première surprise j'ai dérangé une famille de grosses chauve-souris. Heureusement je n'avais pas peur de ces animaux, ayant élevé pendant plusieurs mois une pipistrelle, petite chauve-souris, lorsque nous habitions rue des Arts Réunis.

Je me suis retourné pour prendre appui sur le plancher du grenier assez vaste et grimper les dernières marches, et là, devant moi, à trois mètres peut-être il y avait une vieille femme assise dans un fauteuil en osier. Si ses habits m'ont surpris, son regard, tout de suite m'a rassuré. Elle me regardait à travers un face à main, comme on en voit dans les gravures du dix-neuvième siècle, avec un œil amusé. Nous sommes restés un moment sans rien dire, ni elle ni moi. Un peu honteux de mon intrusion je m'attendais à être renvoyé après un sermon auquel ma mère m'avait habitué. Mais non rien. J'ai donc levé le nez et je l'ai donc détaillée comme elle le faisait de moi. Cette dame m'est d'ailleurs apparue moins vieille qu'au premier regard à tel point que je me demandai (mon imagination toujours) si elle n'avait pas rajeuni depuis mon arrivée dans ce grenier. Elle portait une robe de velours rouge grenat montant jusqu'au cou, avec des dentelles d'un rouge plus clair qui faisaient comme plusieurs colliers. Cette robe lui descendait jusqu'aux pieds et ne dépassaient de la robe que deux pointes de chaussons de velours noir. Elle avait des cheveux blancs ondulés et portait au majeur de la main gauche une bague avec un gros rubis qui brillait dans les rayons du soleil couchant passant à travers les nombreux vasistas qui éclairaient ce grenier.

Je m'apprêtai à faire demi tour lorsque d'une voix grave et chaude elle me demanda mon nom. Gérard, lui répondis-je, ne pensant pas à lui donner mon nom de famille. Elle s'en contenta et me dit puisque tu aimes les histoires (comment pouvait-elle le savoir ?) je vais t'en raconter une mais demain, en échange tu m'apporteras des fleurs, de celles qui bordent la rivière. Oui madame répondis-je content de ne pas être autrement puni de mon indiscrétion.

"Assieds-toi et écoute."

Me demandant où voulait-elle que je m'assoie je tournai la tête pour chercher un siège et je vis, tout près de moi un petit banc, d'aspect inconfortable : pas assez large et pas assez haut. Je compris tout de suite que ma punition passait par ce banc.

Je me suis assis en mettant mes coudes sur mes genoux et le menton appuyé sur mes mains, je l'ai regardée et attendu le début de l'histoire.

"Tu connais ton histoire de France ?"

Ayant toujours aimé cette matière je répondis oui sans hésiter.

"Tu as donc entendu parler de Camille Desmoulins ?[1]"

Là, j'étais moins fier et j'ai avoué ma méconnaissance. Elle me rappela qui était Camille Desmoulins, aussi précise que mon prof. d'histoire, monsieur Streff que j'aimais bien. Je commençai à trouver que çà démarrait mal.

"Je suis l'arrière petite fille de Camille et Lucile Desmoulins." (Ouf! J'ai eu peur qu'elle me dise qu'elle était Lucile Desmoulins. J'étais quand même un peu déçu.)

"Je vais te raconter ce qui leur arriva, au début de leur mariage, ici dans ce château."

"Ce château appartenait à un oncle de Lucile qui le leur avait prêté pour leur voyage de noces. Jeunes tous deux, Camille et Lucile faisaient de nombreuses promenades dans la campagne alentour. Un jour Camille eut envie d'aller à la pêche dans la rivière toute proche. Après avoir emprunté le matériel nécessaire, Camille et Lucile se sont rendu au bord de la rivière qui comportait moins d'arbres qu'aujourd'hui. Le temps passait sans que rien ne bouge ni qu'une touche fasse vibrer le bouchon. Soudain, alors que Lucile tendait le bras pour montrer une libellule à Camille, une énorme bête a jailli de l'eau, longue de peut-être deux ou trois mètres, la peau noire eu luisante, avec une gueule monstrueuse, bordée de longues moustaches. Camille, qui commençait à relever sa main au moment où la bête à jailli de l'eau, n'eut qu'à amplifier son geste pour échapper à la mâchoire béante. Plus jamais ils ne sont retournés au bord de la rivière. Dans les semaines qui suivirent Ils partirent vers Paris où la Révolution faisait rage."

Déçu par cette histoire trop courte à mon goût et manquant de suspense je me suis levé et dirigé vers l'escalier.

"Bonne nuit, Gérard, et n'oublie pas les fleurs".

Vaguement mal à l'aise je suis reparti par le même chemin. Dans le dortoir, personne ne fit attention à mon retour, chacun était trop préoccupé à supporter la chaleur écrasante.

J'ai mal dormi cette nuit-là. Il y eut de l'orage, ce qui rendit l'air plus frais. Au matin mes camarades et moi dormions profondément quand le moniteur est venu nous réveiller.

La journée s'est passée sans incident notable. Intrigué par ma rencontre de la veille j'ai commencé à rechercher ma vieille dame en faisant toutes les pièces accessibles du château dans le moment de la journée ou le temps était libre. Il faut savoir qu'une journée de colonie de vacances comprend des périodes dirigées par les moniteurs et des périodes dites libres. Etaient libres l'espace entre le déjeuner et le départ en promenade puis, le soir entre le repas et le coucher. Cette période, la plus longue était la plus agréable. Parfois, quand les moniteurs étaient fatigués d'organiser nos journées, ils nous laissaient organiser nous-mêmes nos occupations dans le parc du château. Ce fut le cas le lendemain de cette rencontre bizarre.

Aucune des personnes rencontrées, de la cuisinière à la mère aubergiste (la personne qui dirige l'auberge de la jeunesse) ne ressemblait à ma vieille dame en robe rouge.

En fin de journée je suis allé au bord de la rivière chercher des fleurs comme promis. En chemin, je me demandai comment j'allais pouvoir les rapporter sans subir de questions embarrassantes de mes camarades et des moniteurs. Au bout d'un moment j'ai trouvé. J'avais repéré lors de mes recherches une porte près des cuisines qui donnait sur l'escalier, à l'arrière du château. Il me suffisait de passer par là, monter dans les chambres, cacher mon bouquet dans la gouttière et redescendre.

Le bord de la rivière me parut bien sombre. Les lys plus éloignés du bord que je le supposai. Peu à peu la peur de voir surgir le poisson monstrueux me serra le ventre. Le moindre remous de l'eau me faisait reculer en catastrophe. Avec bien du mal, les pieds trempés, je réussi à couper une dizaine de lys sans que rien ne se produise. Le soleil était déjà bas sur l'horizon et j'avais de plus en plus peur. Je suis enfin parti en courant vers l'arrière du château. J'y arrivai, soulagé d'entendre mes camarades chanter et rire dans le parc. En quelques minutes je grimpai l'escalier et déposai mon bouquet dans la gouttière. J'en profitai pour changer de chaussures. Rassuré après avoir retrouvé un univers connu je décidai d'aller aussitôt dans le grenier porter mon bouquet.

Prenant le même chemin que la veille je suis arrivé dans le grenier au moment où les chauves-souris prenaient leur envol pour leur chasse nocturne. Dans le grenier, plus personne. Ni fauteuil, ni banc, ni vieille dame. J'ai posé mon bouquet sur le plancher poussiéreux et je suis vite reparti.

Je ne suis plus jamais retourné dans le grenier. Le bouquet doit y être encore.

Plus tard j'ai appris que des poissons américains, des silures de très gros poissons-chats, correspondaient à la description que la vieille dame m'en avait faite. Ces poissons n'ont été introduits en Europe que dans les années 40. On les trouve principalement, dans le Doubs, la Saône et le Rhône. Comment pouvaient-ils exister en 1785 ? Peut-être que La Fayette en avait déjà ramené de ses voyages aux Etats-Unis ?

[1] Desmoulins (Camille), publiciste et homme politique français (Guise 1760 - Paris 1794). Le 12 juill. 1789, il appela aux armes la foule réunie dans les jardins du Palais-Royal. Membre du club des Cordeliers, il participa activement au mouvement révolutionnaire avec son journal, les Révolutions de France et de Brabant (1789-1791). Adversaire des hébertistes, qu'il attaqua dans son nouveau journal, le Vieux Cordelier (1793), il fut guillotiné avec Danton. – Sa femme, Lucile (1771-1794), fut exécutée pour avoir protesté auprès de Robespierre contre le sort de son mari.

Chapitre 6

A plusieurs reprises je vous ai parlé de cette rue des Arts Réunis ou nous avons vécu de nombreuses années.

Je vais vous en parler en détail car son image m’a poursuivi en rêve pendant des années. Alors que nous logions dans un meublé au centre de Rouen et que mon père exerçait ses dons de graisseur de grue il partait tous les soirs en vélo dans un quartier différent de Rouen pour chercher un logement à louer. Rue après rue, maison après maison il posait la même question : avez-vous un appartement à louer ? Ce ratissage ne dura pas très longtemps, quelques semaines quand même. Un soir il rentra avec la bonne nouvelle : j’ai trouvé ce qu’il nous faut. Le déménagement fut vite réglé car nous avions peu de meubles et peu d’effets.

Ce numéro 1 de la rue des Arts réunis faisait l’angle avec la rue Saint Julien sur le côté gauche de la Seine. Tous les Rouennais savent que la rive droite est la rive bourgeoise de la ville et la rive gauche est la rive prolétaire avec quelques ilots huppés comme la rue Dufay et le jardin des plantes. Le quartier Saint Clément comporte deux écoles, maternelle et primaire et l’école normale (déplacée depuis) et son église Saint Clément du XIXè donc sans intérêt architectural. Cette maison était curieusement construite : la façade arrière était en contrebas important avec de petits escaliers pour rejoindre le premier niveau. Sur l’arrière il y avait un petit jardin coupé en deux par un ruisseau d’eau claire car il y avait du cresson dedans. Ce ruisseau disparaissait sous la maison par une cascade assez jolie au raz des murs. Un côté du jardin était à l’usage exclusif de la locataire du rez-de-chaussée avec interdiction de transgresser l’interdit et l’autre, en friche à notre arrivée nous était concédé. Au bout du jardin sur la gauche se trouvait le cabinet d’aisance qui existe encore alors que la maison a été démolie depuis belle lurette. Le rez-de-chaussée était occupé par un couple incertain, le père Maurice, brave vieillard qui sortait peu et le mère Maurice, ancienne prostituée (du moins c’est ce que ma mère a toujours affirmé) au verbe haut et au vocabulaire qui laissait entendre que ma mère avait certainement raison. Les disputes entre ma mère et la mère Maurice étaient fréquentes et permettaient à tout le quartier de connaître les tares cachées des uns et des autres. Sur notre parcelle se trouvait un bâtiment servant à la fois d’atelier à mon père et de laverie à ma mère avec une machine à laver qui mériterait aujourd’hui de figurer dans un musée. Enorme, tout en acier zingué elle était chauffée au feu de bois et le tambour contenant le linge tournait grâce à une manivelle dont le maniement m’était confié chaque jeudi matin : 10 tours dans un sens, 10 tours dans l’autre pendant au moins une heure avec la fumée du foyer dans les yeux : un souvenir impérissable. Je me permets de signaler à ce propos que mon frère par un don que je ne me suis jamais expliqué a toujours réussi à échapper à cette corvée comme à bien d’autres. Dès qu’une corvée apparaissait à l’horizon des humeurs de notre mère mon frère disparaissait dans la nature à une rapidité stupéfiante. Vous aurez compris qu’avant de tourner la manivelle pendant une heure il fallait faire chauffer l’eau en alimentant le foyer pendant le temps qu’il fallait pour faire bouillir l’eau soit une autre heure. Les jours de lessive n’étaient pas les bienvenus.

Le salaire de notre père ne permettant aucun luxe mon père chercha à compléter ses revenus par différentes activités plus ou moins légales. Il y eu la période de trafic de tonneaux de vins mal gardés sur le port de Rouen et revendus aux bistrotiers de Sotteville ou de Petit-Quevilly (rive droite, on ne mange pas de ce pain là, madame). Il y eu la vente de bonbons et sucres d’orge gluants sur les marchés. Je ne dois pas oublier la gérance d’un bal musette dont l’activité ne rapporta que des scènes de ménage à la maison. Et pour finir la période de l’élevage quasi industriel de poules. Cela commença par la récupération de matériaux dans les maisons détruites aux alentours. Planches, poutres, petites fenêtres. Chaque soir nous partions, mon père et moi à la recherche de nouveaux chantiers de démolition ou de construction, mon expérience était trop mince pour faire la distinction. Les jeudis qui n’étaient pas jours de lessive étaient des jours de redressage de clous. Avec un marteau, une pierre et deux boîtes de conserve mon projet professionnel consistait à redresser les clous des planches récupérées pour participer à la construction du poulailler modèle que mon père avait décidé de construire. En toute modestie j’ai acquis rapidement une certaine dextérité dans ce travail simple et dangereux à la fois car les doigts se trouvent en général très près de la trajectoire du marteau. Je ne pouvais rejoindre mes camarades de jeux qu’après avoir transféré les clous détordus de la boîte pleine vers la boîte vide. Il fallait donc faire vite et bien. Mon père n’entreprenait jamais une nouvelle activité sans se documenter de manière approfondie. Il lui fallait établir des plans très précis et nous faire partager ses connaissances nouvelles et ses interrogations. Nous avons donc eu droit à l’explication sur les différentes races de poules pondeuses, sur le fonctionnement d’une couveuse électrique qui trôna un jour sur la table de la salle et aux règles d’hygiène nécessaires au maintien d’un élevage sain. Nous avons donc eu notre élevage de poules baguées, numérotées. Les pondoirs étaient automatiques et il fallait noter sur une feuille les pontes de chaque poule afin d’optimiser le rendement de l’exploitation. Les œufs ainsi que les poules les moins performantes étaient vendus aux collègues de travail et aux voisins. Tiens, coïncidence curieuse j’ai quelques poules et l’an passé j’ai fabriqué une petite couveuse. Mon épouse vend nos œufs aux collègues de son usine. Etonnant non ?

J'ai oublié de vous parler du lapin qui bien entendu mon père a choisi comme le plus gros et le plus grand de toutes les races de lapin. C'était un "géant des Flandres" dont la cage était toute proche de la clôture. Bien entendu on nous a volé ce lapin au grand désespoir de mon frère Christian qui s'en souvent encore aujourd'hui.

Je pourrais vous raconter beaucoup de choses sur ce passage rue des Arts Réunis. Je vais en sélectionner quelques unes qui sont liées aux livres et à la lecture. Avant tous les autres les trois premiers livres que j’ai lus ont été les Fables de La Fontaine et les premiers livres de Mickey qui n’étaient pas encore en couleur puis le Diable Boiteux de Le Sage. J’ai eu les deux premiers entre les mains alors que je commençais à peine à lire, tout au début de la guerre, avant les bombardements de 1944, je devais avoir 5 ans. J’ai lu le Diable Boiteux dans ma mansarde rue des Arts Réunis et il m’a laissé le goût des histoires extraordinaires, vous avez du le remarquer. Bien entendu ce livre a été égaré pendant un de mes nombreux déménagements et nettoyage par le vide qu’affectionnait ma première épouse. Je l’ai racheté chez un bouquiniste il y a quelques années dans la même édition que j’ai reconnue grâce aux illustrations. Je viens de me faire une frayeur en le recherchant dans ma bibliothèque sans le trouver. Après avoir accusé mon épouse actuelle de l’avoir mal rangé je l’ai retrouvé après une deuxième recherche moins brouillonne. Cela m’a permis de retrouvé un livre oublié de Mirecourt sur Ninon de Lenclos qui, avec madame de Sévigné, constitue mon modèle féminin préféré. Je vous en reparlerai en temps et en heure.

Vous aurez remarqué l’absolue mauvaise foi du mari qui accuse son épouse d’égarements (tient un mot à double sens comme je les aime) alors qu’il en est seul responsable. Cette mauvaise foi masculine et universelle contribue, je pense, à conforter un style de relation propre à assurer la paix des ménages.

Mais revenons à mes lectures de jeunesse. Elles ne furent pas consacrées, loin de là aux chefs d’œuvre classiques. Elles comportèrent essentiellement les « illustrés » vendus par le buraliste de la rue ou le vendeur ambulant qui passait de temps en temps en hurlant « 1 franc la poignée » pour vendre des lots d’illustrés invendus qui remplissaient une carriole à bras comme celle des vendeurs des 4 saisons. Il fallait faire preuve de conviction et d’acharnement pour obtenir les 1 francs du porte-monnaie maternel avant que le vendeur ait disparu au coin de la rue. J’étais à ces moments là le tragédien au sommet de son art pour exprimer par des sanglots déchirants le désespoir que cet achat raté pouvait provoquer en moi avec toutes les conséquences terribles qui allaient avec. J’avais souvent gain de cause moyennant quelques concessions matérielles liées aux corvées ménagères en général.

Autre source d’approvisionnement en livres la bibliothèque de mon père qui avait été comédien avant la guerre et qui, après un apéritif propre à raviver la mémoire pouvait encore déclamer les grandes tirades de Ruy Bas et dont je me souviens encore :

Bon appétit, messieurs !

– Ô ministres intègres !

Conseillers vertueux ! voilà votre façon

De servir, serviteurs qui pillez la maison…

Ou bien encore Les Misérables dans une édition populaire avec des photos du film tourné avec Harry Baur dans le rôle de Jean Valjean.

Lorsque j’ai repris l’école dans ce quartier j’ai trouvé un instituteur (noble figure à la barbe blanche) qui a vite compris mon goût pour la lecture. Il m’a confié la gestion de la bibliothèque de la classe ce qui me permettait de lire autant de livres que je voulais alors que le rythme officiel et que j’imposais aux autres élèves était de 1 livre par semaine et pas plus : le pouvoir corrompt c’est bien connu. Là j’ai découvert Jules Verne, les romans de cap et d’épée, tout un monde qui me permettait d’échapper à mon triste sort de fils aîné.

Ce statut de fils aîné, que certains envient par méconnaissance et que certains d’entre vous ont connu par chance est un statut spécial. Il permet d’apprendre très tôt les techniques de survie en milieu hostile dont je parlerai un peu plus loin mais aussi tout ce qui fait le charme d’une famille nombreuse et turbulente. Comment tenir une maison quand la mère va accoucher du 3ème frère à la clinique (les deux premiers sont nés à la maison), comment promener le dit 3ème frère dans une poussette sans lui causer trop de dommages quand la poussette verse dans le fossé à la suite d’un virage un peu brutal. Le rôle d’aîné ne se limite pas aux corvées ménagères. Il consiste à supporter les moqueries et avanies du frère cadet et les corrections infligées par les parents suite à des représailles disproportionnées sur ledit frère cadet, comme le couteau lancé à la figure. Cette liste n’est pas exhaustive et tournerai dans le cas contraire à un catalogue de plaintes indignes de ma fierté naturelle. C’était un statut plein de privilèges enviés des frères puinés : vider le seau hygiénique tous les matins dans les cabinets au fond du jardin, tourner la manivelle de la machine à laver ou aller chez l’épicier acheter à crédit et revenir avec une invitation pressante à solder le compte. Mon père avait une idée assez précise de l’éducation des garçons. Pour les filles, je ne sais pas, il n’y en a jamais eu à la maison. Son argument d’autorité quotidien était le martinet dont il usait sans modération. Avec mon frère, toujours présent pour participer aux mauvais coups, nous coupions chaque semaine une lanière du martinet afin d’en rendre le contact moins douloureux. Evidemment quand le martinet arrivait à ressembler à un modèle anorexique nous avions pour mission d’aller en acheter un neuf chez le droguiste du coin qui n’était jamais en rupture de stock sur cet article. Bien évidemment nous avions épuisé les dernières forces de l’ancien martinet avant de partir. Cela dura jusqu’au jour qui fait ma fierté ou j’ai convaincu mon père d’abandonner ces méthodes d’un autre âge. Après quelque méfait d’importance mon père monta dans ma chambre pour m’infliger la correction qu’il jugeait indispensable à la bonne compréhension des règles qu’il avait édictées. J’étais assis devant la table de toilette dont j’avais fait un bureau et les coups de martinet tombèrent avec régularité sur mes épaules. Je les comptais à voix haute : un, deux, trois… 18, 19 20. Quand il s’arrêta je lui dis : tu as fini ? oui ? alors tu peux t’en aller. Il est parti sans un mot, j’ai laissé mes larmes prendre leur envol et nous ne nous sommes plus jamais parlé de cet épisode. Le martinet a disparu de la panoplie paternelle.

J’en reviens aux techniques de survie en milieu hostile. Elles sont de différentes natures et varient en fonction de la contrainte subie. Ma technique préférée était la fuite vers ma cachette préférée : le grenier à paille au-dessus des pondoirs des poules. Cachette que mon frère adoré qui espionnait tout ce que je faisais s’empressa de dévoiler un jour que j’avais un peu abusé de sa crédulité en lui échangeant quelques billes sans valeur contre un beau boulet en acier inox. Ma cachette grâce à la petite fenêtre qui éclairait le poulailler me permettait de m’évader dans les romans de Paul Féval, Michel Zevaco ou d’Alexandre Dumas. L’autre technique était plus subtile : je pleurais sans honte en allant quémander le pardon dans les bras de ma pauvre mère qui finissait par se laisser attendrir et me permettait de nicher mon nez entre ses seins, la victoire suprême. En tant que comédien j’ai eu le mérite immense, un jour, pris en flagrant délit d’un méfait sont je ne me souviens plus, de faire revenir mes parents sur la certitude qu’ils avaient de ma culpabilité en me roulant par terre, en pleurs déchirants auxquels ils n’ont pas pu résister. Une scène splendide dont je suis très fier, 60 ans après. J’ai pratiqué d’autres méfaits moins nobles que vous me pardonnerez d’avoir oubliés.

Voilà, c’est fini. Les livres de souvenirs se ressemblent un peu tous et je crois qu’il vaut mieux faire trop court que trop long.

Je vais prendre un peu de repos et vendredi aller retrouver ma fille préférée et ses poulettes sans oublier le gendre qui est un garçon charmant. L’an prochain si Dieu me prête vie je vous infligerai d’autres histoires pour l’été.

Ma grand-mère

Je dis ma grand-mère alors que j’aurais pu dire une de mes deux grand-mères. C’est que je n’ai connu qu’elle, la mère de mon père. Je n’ai pas connu ma grand-mère maternelle. Ma grand-mère paternelle était une maîtresse femme dont je garde un souvenir ému et très précis. Sur la fin de sa vie bien que courbée par l’arthrose elle était restée grande, impressionnante, avec un regard bleu qui vous poignardait sur la planche de vos mensonges. Mais c’était sans dureté, juste pour montrer qu’elle n’était pas dupe et qu’on ne pouvait pas lui mentir sans en subir les conséquences. Elle avait l’air sévère mais en réalité plutôt bienveillante avec nos erreurs et défauts comme il se doit. Elle était attentive à ce que nous devenions mes frères et moi. Mon premier souvenir d’elle se situe rue des Capucins à Rouen. Elle habitait dans un immeuble du genre qui proliféra dans les années 50 bien que datant d’avant la guerre de 40. L’escalier qui conduisait à son étage me semblait d’une largeur monstrueuse. J’avais l’impression qu’un régiment aurait pu le grimper à huit hommes de front. On arrivait à son étage par un balcon qui faisait tout la longueur de l’immeuble. Balcon très large également à mes yeux de gamin de 4/5 ans. On entrait dans une grande pièce qui était à la fois salle de séjour, cuisine, salon. Deux chambres dont je reparlerai se partageaient la longueur de la pièce principale. La vie quotidienne se passait dans cette pièce. Les chambres soigneusement closes ne s’ouvraient que pour accueillir un dormeur, un malade ou pire. Les souvenirs que j’ai de cette salle sont dans l’ordre : un plat de poires cuites au vin rouge parfumées à la muscade, une pose de ventouses sur le dos d’un malade dont j’ai oublié l’identité et une discussion sur les différentes maladies qui parsemaient le quotidien. Je crois que l’on parlait plus de maladies qu’on n’en soignait ; Deux mots me sont restés en mémoire : le « croup » et la « diarrhée verte » dont la description laissait peu de chance de survie aux malades atteints. Les sentiments de peur et de résignation me semblent avoir été le quotidien des humains de cette époque. En conséquence de quoi je m’échappais le plus souvent possible de cette atmosphère peu rassurante pour aller jouer dehors. Avant de poursuivre, quelques mots sur les médicaments de l’époque : les sirops tenaient une grande place avec les suppositoires qui me semblaient énormes. Les granulés étaient une friandise recherchée mais le plus impressionnant était les cataplasmes à la graine de moutarde puis les inhalations au-dessus d’un bol d’eau bouillante et parfumée avec des herbes mystérieuses. Revenons aux chambres, territoire interdit dans la journée. Celle ou j’ai fait quelques séjours était sombre, meublée d’un lit aux montants d’acier laitonné avec la grosse boule de cuivre aux 4 coins. Un édredon énorme venait m’ensevelir quand on me forçait à y coucher. Dès que l’adulte qui m’avait emprisonné là était sorti je m’empressais de me lever pour aller regarder ce qui se passait au-delà de la fenêtre[1].

Grand-mère a fini sa vie dorlotée par ma marraine qui s’en est occupée jusqu’au dernier jour. Ma marraine était la dernière fille de grand-mère qui avait eu 9 enfants. Comme ma marraine était mariée à un monsieur charmant qui gérait un parc de moteurs de bateau de pêche en Afrique ma grand-mère a passé une partie de ses dernières années au Sénégal. Nous la voyions donc rarement

[1] La suite de la vision à la fenêtre dans l’histoire « Mon Elisabeth »